皆様こんにちは。

今回は前回記事からの続編になります。

前回はマインドマップ資格試験勉強法という本を紹介しましたが、今回はマインドマップについてもう少し深堀りしていこうと思います。

そこで今回ご紹介したい本はこちらです☆

新版 ザ・マインドマップ~脳の無限の可能性を引き出す技術~

トニー・ブザン、バリー・ブザン 著 近田美季子 訳

この本は初級者から上級者まで幅広くその活用方法が記載されています。私は今回初級編に絞ってお伝えしたいと思います。お伝えするポイントは次の2つです。

1 マインドマップの背景について

2 例題を使って練習してみよう

です。

まず、1について説明します。著者は大学で記憶と心理学について講義しているとき、教えている理論とそれを教えるノートの左端から整然と記載する様式に矛盾があると気付いたそうです。

記憶について「記憶(想起)に重要な二大要因は関連付けと強調である」と教えており、どうすればうまく伝わるかを試行錯誤していくうちに誕生したのがマインドマップだそうです。

マインドマップを作成する際には、脳は多面的に考え、放射状に思考を広げるという特徴を理解する必要があります。マインドマップは脳とまったく同じように中心に描いたイメージから外側に向かって枝状の線を広げ、その先からさらに次の階層へとつなげていきます。そうすると、書き加えたアイデアからさらなるアイデアが生まれます。また、すべてのアイデアが相互に関連付けられているので、脳は連想を働かせて理解を深め、想像を飛躍することができるそうです。

しかし、著者は一般の学びの場で用いられる文章やリスト形式のスタイルには連想やイメージ(絵)や想像をかき立てる要素がないことを問題視していました。

そうした要素を含むノートの取り方を模索する中で生まれたのがこのマインドマップという手法になります。

この手法を用いることで、著者が教えようとしていた「記憶に重要な二大要因は関連付けと強調である」という理論をはじめて生徒に理解されます。

ここで少しポイントをまとめてみます。

・著者は記憶について講義していたが、整然としたノートの取り方に疑問を抱いていた。

・脳は本来中心に描いたイメージから外側に向かって連想を働かせるという機能があり、それを同じように体現化したものがマインドマップという手法である。要は脳の中の思考過程を表しているものである。

・著者が伝える「記憶とは関連付けと強調である」という理論は、マインドマップを用いることで理解が生まれる

私も学生の時は整然としたノートでまとめていて、しかもなるべくキレイにまとめる意識が強かったですね☆

記憶の定着に必要な要素のイメージや強調なんて考えもしなかったなぁ~。

いや~勉強になりますよね。

次に2の実際に練習してみましょう。

本書で紹介されている練習方法を一部紹介します。

まず無地のノートを用意してそれを横に使います。

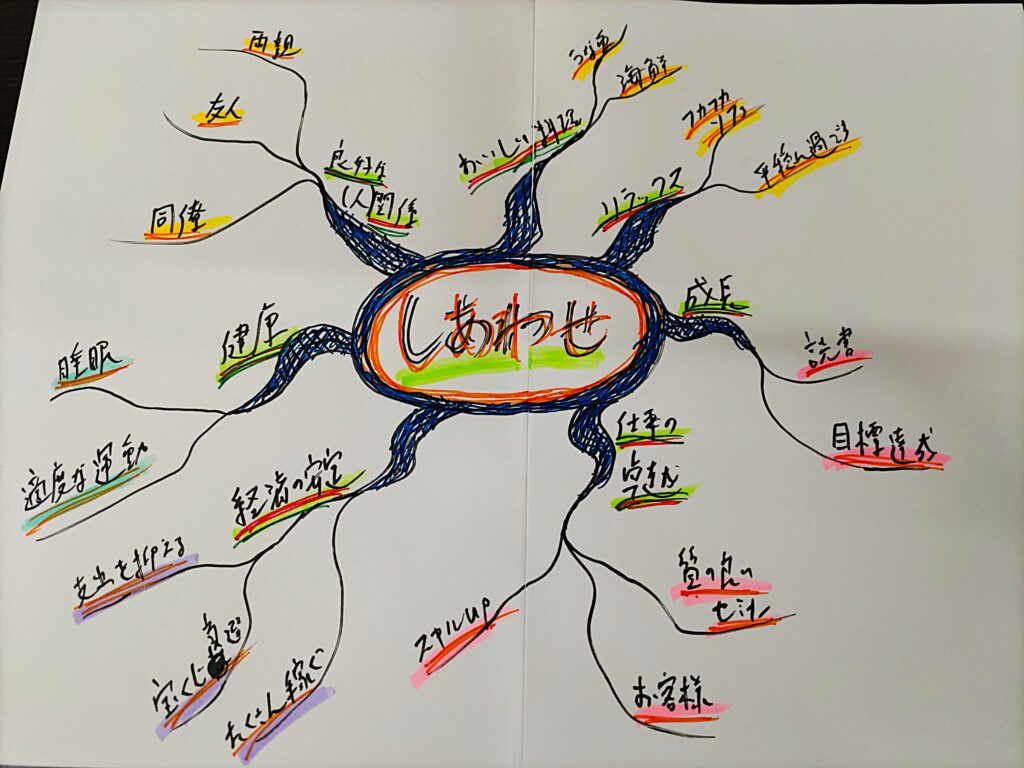

真ん中に「しあわせ」と書いて輪で囲みます。それをセントラルイメージにして10のブランチ(枝)をのばします。それぞれのブランチ状に「しあわせ」という概念について思いつく言葉を書いていきます。

これでミニマインドマップは完成です。

ここからさらに枝をのばしていけば、自分だけのしあわせマインドマップの完成です。

例えば、

①【しあわせ】→【おいしい料理】→【新鮮なお魚】【うな重】・・・

②【しあわせ】→【リラックス】→【温泉旅行】【ふかふかのソファ】・・・

みたいに(^o^)

私も実際に作ってみました。

ジャジャン!!!

このような内容が真ん中に書いたセントラルイメージを軸に放射状に関連するキーワードが次々に書かれていきます。関連性について補足すると、上の例に挙げた【おいしい料理】から矢印が【ふかふかのソファ】につながっていたら、それはNGになります。あくまで料理に関連するワードがないとおかしいため、極端な例ですが、つながりを意識しないといけません。

そして、大事なのは言葉だけでなく、絵を用いることでより記憶に定着するため、絵を書くことで完成されるのです。

本書の中に「1つの絵は1000の言葉に値する」ということわざが紹介されていますが、このことわざの説得力は、とても納得感があります。なるほど~、文字だけじゃなくて絵も使えばいいのかと!!!

ここで大事な要素は、勉強にどう応用するかということです。

文章やリスト形式の整然されたノートの欠点としては、一言でいえば記憶の定着に必要な要素が含まれていないといえます。大切なのは強調と関連付けでしたよね。

今回は【しあわせ】というセントラルイメージで練習してみましたけど、【リハビリ】とか【国家試験対策】とかで作ってみるのもいいのではないでしょうか?もっと身近な例で言うと出身地とかですかね。【群馬県】や【茨城県】とかで練習してみても良いかと思います。

実はこのブログでも過去記事でドラゴン桜で紹介されていたメモリーツリーという手法を載せましたが、かなり共通点が多いので、そちらもご活用頂ければかなり理解を助けてくれると思います(^o^)

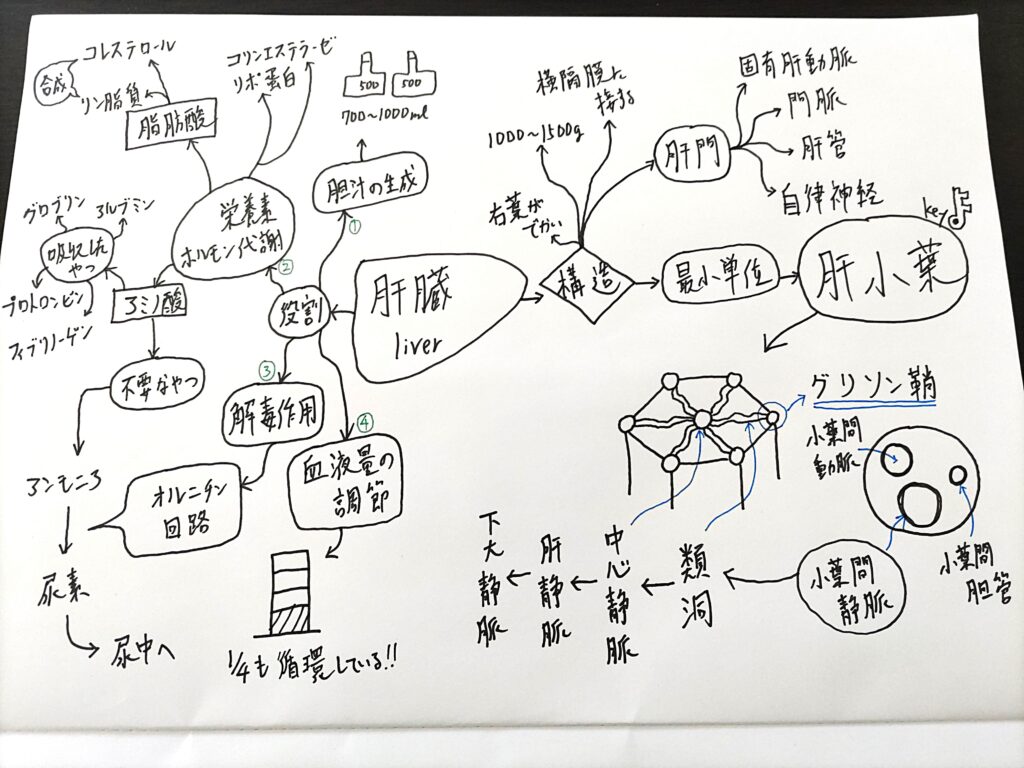

ここで、私が活用した結果の果実をご紹介しますね。肝臓の『役割』と『構造』について、今までの学びを駆使して作成したノートになります。参考にして頂けると幸いです☆

私は理学療法士の国家試験で実践しましたけど、実践してほんとに良かったと思っています。整形疾患、神経系の疾患、生理学、精神・心理学などすべてに活用させて頂きました(^o^)

これから国家試験を控えている方はぜひ参考にして頂ければと思います!!

皆様の合格を期待しています☆

本日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

本日の格言

闇雲に勉強するより、効果的な勉強法を調べる

コメント