この記事はタイトルの通り、臨床実習生や新人理学療法士の方に向けて発信しています。

その他〇〇編と称した他のシリーズもあるので、気になった方は参考にして頂けると幸いです☆

さて、今回も統合と解釈について述べたいと思います。

統合と解釈の能力を伸ばしたい、けどどうやって?という方法論についてです。

結論から申しますと、、、

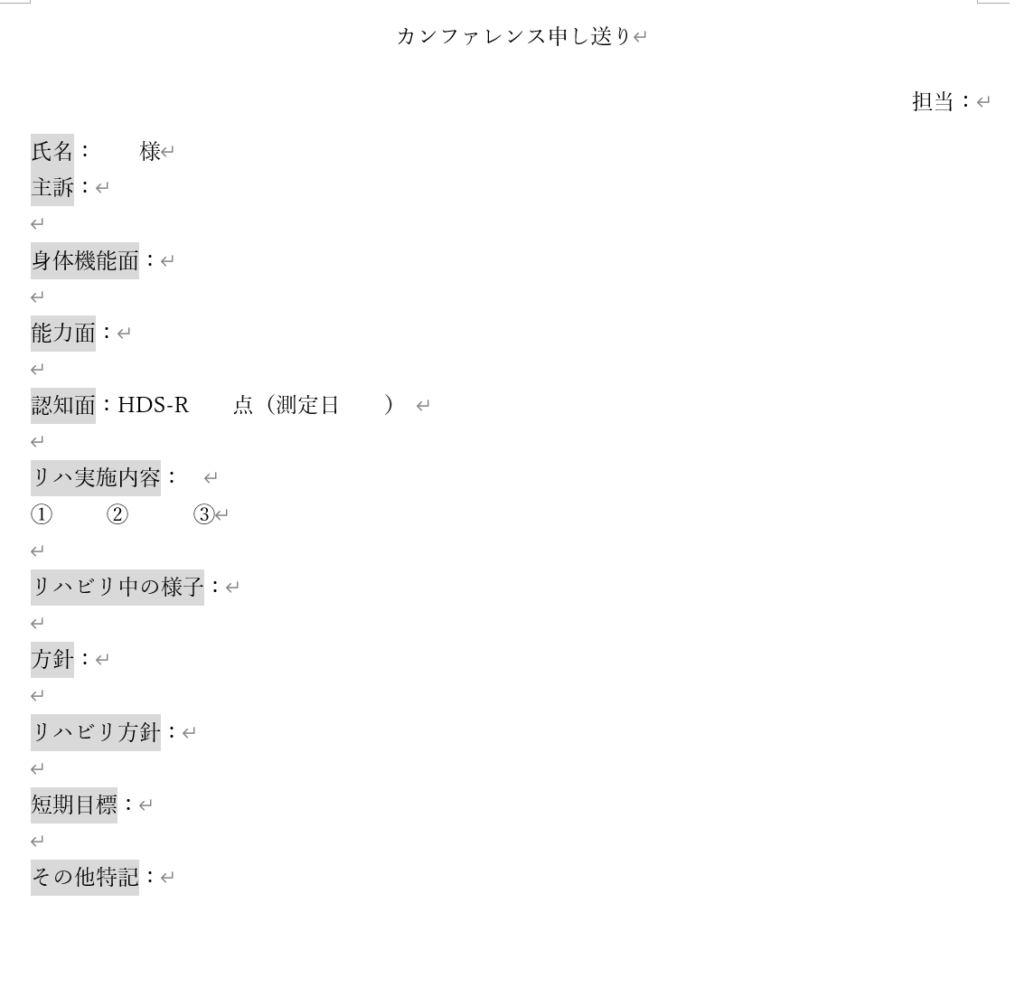

カンファレンスの申し送りを活用する

とよいかと思います。

具体的に説明していきますね☆

おそらく病院、老健施設では定期的にカンファレンスを実施していると思います。そのカンファレンスでの申し送りの際に、現状の評価とリハビリ方針、行っている内容等を

【整合性を意識して作成する】ことが、能力を伸ばすための近道だと考えます。

私が実際に使用していたものを下記に提示します。

内容は図の通りで、

身体状況としては、【身体機能面】と【能力面】に分けて記載し、身体機能面では麻痺レベル、痛み、痺れの度合いを記載し、能力面ではADLの自立度を記載します。

いわゆるSOAPでいうところの【O】の部分、客観的評価になります。【O】のポイントは『事実を書く』です。こう思う、とかの主観的な考えではなく、現状どうなのか?といのを分かりやすく記載します。

次に大事なポイントは、リハビリ方針です。

このところがいわゆる、統合と解釈の力を発揮させます。客観的評価を基に、リハビリの方向性を明確にしていかなければなりません。

能力の獲得がどれくらいの期間で見込めるのか

また、

現状維持なのか

さらには

在宅で必要な能力の獲得は見込めないのか、現状は能力獲得見込みは不透明(分からない)なのか

を結論付ける必要があります。

ここまで整理すると、必ず先輩・上司と相談をし、申し送り内容の確認作業が必要になってきますよね。経験が浅いセラピストではうまく方向性を見定め、方針を結論付けることはできません。

現状の評価からしっかりと見定めないといけないため、ある程度の数をこなす必要があるのと、きちんとアドバイスをもらうということは絶対条件です。

やはり、特に方針が現状維持または、能力の獲得が見込めないと判断する場合、理由を明確にしないといけません。

例えば、認知機能の低下が進んでいるや超高齢であること、体重減少による低栄養であることなど、理由があって方針が決まります。

ここの部分はしっかりと押さえないといけないです。ただ何とかなく申し送りを書くのは、若いセラピストにとってはなにも成長につながらないと思うため、進んでチャレンジしてみましょう。

最後にプログラムの記載です。

リハビリ方針に対して、整合性のあるプログラム立案は必須です。トイレ動作の獲得が目標なのにそれがプログラムに含まれていないとか、方向転換や立位保持練習が含まれていないとか、意外にわかっているようで、ぬけてしまうことは多々あります。

大切なのは【整合性】

気付いた方もいるかとおもいますが、実はSOAP形式に則っています。

これを意識して、カンファレンスの申し送りを作成すると、自身の力になると思いますので、頑張ってください☆

その努力の恩恵は。自身の【言語化する能力】も向上します。

良いことだらけです。ぜひチャレンジしてみください(^^♪

おわりに、

統合と解釈というのは、難しいとかマイナスなイメージがあるかもしれませんが、自身がプリセプターや学生のバイザーになった時に説明ができなかったらどうでしょう。

ぜひ、噛み砕いて説明できるレベルまで自分を高めてください。

チャレンジです(^^♪

今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

皆様にとって有益な情報を今後も発信していきますので、よろしくお願いします。

今日の格言

言語化能力を向上させたいなら、言語化するトレーニングを積めばよいだけ

コメント